Présentation de l’ « International Goat Association » (IGA)

|

Depuis sa création en 1982, l’objectif de l’Association Internationale Caprine (IGA) est de promouvoir dans le monde entier, l’élevage des chèvres, en particulier en faveur des éleveurs les démunis dont un grand nombre d’entre eux dépendent pour leur subsistance. Pour renforcer la place des caprins, l’IGA travaille avec la Recherche pour améliorer leurs performances et exprimer leurs potentialités. L’IGA collabore également avec les organismes de Développement et plusieurs organisations internationales pour l’élaboration et la mise en place de méthodes de conduite et de gestion des troupeaux ainsi que de valorisation des produits (viande, lait et fromages, peaux) qui répondent aux besoins des différentes catégories d’éleveurs.

|

Mission

L’IGA encourage la recherche et le développement de l’élevage caprin au profit de l’homme pour lutter contre la pauvreté, promouvoir la prospérité et améliorer la qualité de la vie.

Vision

L’IGA est un réseau mondial d’organisations et d’individus passionnés par la chèvre pour partager des informations, des expériences et des bonnes pratiques d’élevage et en valorisant la Recherche en faveur du Développement.

L’IGA préconise une production caprine socialement juste, économiquement viable, respectueuse de l’environnement et des pratiques agro – écologiques.

L’IGA met en avant et informe sur les différentes activités sur les caprins au niveaux des différentes régions du monde dans une perspective globale et diversifiée : Penser global et agir local.

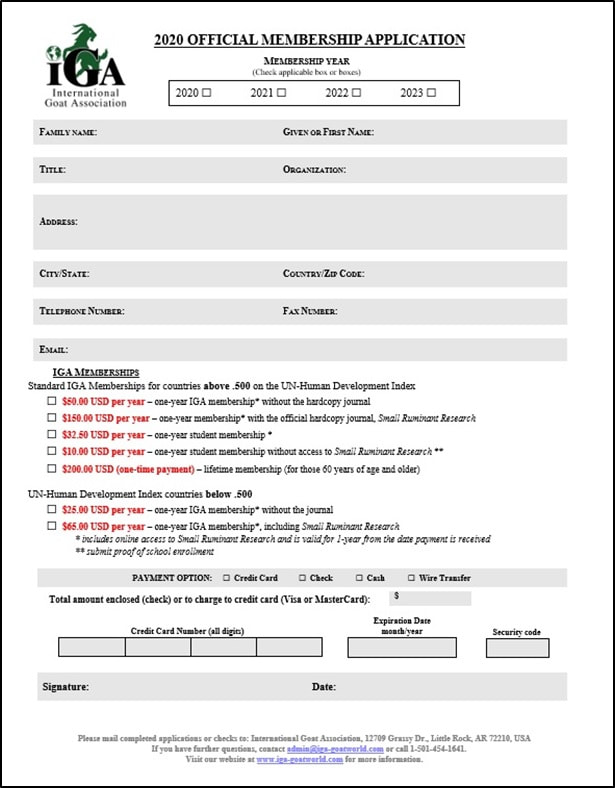

Nous espérons que vous déciderez de vous joindre à nous en tant que membre de l'IGA. Les avantages de l’adhésion sont nombreux :

Téléchargez un formulaire d'adhésion, cliquez ici.

L’IGA encourage la recherche et le développement de l’élevage caprin au profit de l’homme pour lutter contre la pauvreté, promouvoir la prospérité et améliorer la qualité de la vie.

Vision

L’IGA est un réseau mondial d’organisations et d’individus passionnés par la chèvre pour partager des informations, des expériences et des bonnes pratiques d’élevage et en valorisant la Recherche en faveur du Développement.

L’IGA préconise une production caprine socialement juste, économiquement viable, respectueuse de l’environnement et des pratiques agro – écologiques.

L’IGA met en avant et informe sur les différentes activités sur les caprins au niveaux des différentes régions du monde dans une perspective globale et diversifiée : Penser global et agir local.

Nous espérons que vous déciderez de vous joindre à nous en tant que membre de l'IGA. Les avantages de l’adhésion sont nombreux :

- L'adhésion à l'IGA inclut un accès en ligne à la revue scientifique ‘Small Ruminant Research’.

- Elle donne accès aux pages du site de l’IGA réservées à ses membres, permettant d’accéder à des documents exclusifs ainsi qu’à des informations sur la vie de l’Association

- Nous rassemblons les informations les plus importantes sur les chèvres dans le bulletin trimestriel de l’IGA.

- Nous vous mettons en contact avec vos collègues du monde entier, ce qui vous permet d’interagir lors de conférences et par le biais de Small Ruminant Research.

- En outre, en tant que membres, vous pouvez :

- Soumettre des articles pour le bulletin de l’IGA.

- Participer aux projets ou au conseil d’administration de l’IGA.

- Participer aux différents comités de l’IGA et y prendre des responsabilités.

- Favoriser par votre implication dans les actions, régionales, nationales ou internationale, l’élaboration de stratégies en phase avec les données scientifiques et de politiques cohérentes sur la production et la consommation de petits ruminants.

Téléchargez un formulaire d'adhésion, cliquez ici.

Publications en Français Scaling-Up Successful Practices on Sustainable Pro-Poor Small Ruminant Development en Français - Multiplier les projets de développement réussis en faveur des éleveurs de petits ruminants pauvres - Rapport de l’Association internationale Caprine basé sur les connaissances acquises par le Projet IGA/FIDA, 2011-2012

télécharger les fichiers PDF ici_ Vient de paraître : le numéro 105 de la revue française d’Ethnozootechnie : Tome 1 de l’histoires des régions caprines françaises entre mondialisation et relocalisation, modernité et tradition

Découvrer en avant première

|

L’histoire des régions caprines françaises entre mondialisation et relocalisation, modernité et tradition – Tome 1

Un ouvrage sur l’Histoire des régions caprines françaises

Préparé par le groupe d’Ethnozootechnie caprine

L’objectif de cet ouvrage est de montrer et de garder mémoire de la façon dont l’activité caprine s’est construite dans les territoires et les filières régionales, depuis la fin du 19° siècle, comment elle a accompagné des projets de production certes mais aussi de vie. Des projets d’Hommes et de territoires. Autant d’histoires singulières qui font la richesse de nos terroirs dans leur diversité et leurs promesses d’avenir.

RÉSUMÉ

Au 19e siècle, le passage d'une société à dominante agraire à une société industrielle a profondément affecté l’organisation sociale, les territoires, l'environnement, et l’économie, dont l’agriculture. L’industrialisation et la mécanisation ont permis d'augmenter toutes les productions et de réduire dans le même temps le nombre de paysans en accélérant l'urbanisation pour rapprocher les travailleurs des centres de production. De 1960 à 1970 apparaissent les premiers troupeaux laitiers spécialisés utilisant les techniques d’élevage et d’agriculture modernes (sélection, rationnement, intensification de la production fourragère,…). C’est aussi la période de naissance des organisations professionnelles et techniques qui vont structurer et accompagner le développement de filières spécialisées. Au cours des années 1970 le mouvement de spécialisation et de modernisation des élevages s’amplifie, principalement dans les trois régions du Poitou-Charentes, du Centre et de Rhône-Alpes qui vont totaliser les 2/3 du cheptel national. C’est la grande phase de décollage de la production laitière et fromagère industrielle, jumelée avec le développement d’un marché national du fromage de chèvre, et l’évolution des modes de distribution. C’est aussi la période de retour à la terre pour des néo-ruraux, qui marquera de façon importante une relance de l’activité caprine notamment dans les zones difficiles du sud de la France. Ces évolutions se confirment pendant les années 1980 marquées par la première crise du lait de chèvre en 1981 qui conduira la filière à se doter d’une interprofession afin de mieux maitriser les équilibres de son marché. A l’issue de ces mutations accélérées, la filière caprine présente une physionomie radicalement différente, en totale rupture avec son passé d'avant les années 1950. Le débat qui s’installe entre la production fermière traditionnelle et l’apparition d’une production de fromages de chèvre adossée à l’agro-industrie laitière se poursuit. La reconnaissance en AOP sera un outil de la préservation des savoirfaire traditionnels et des fromages de terroir. Le maintien de concours de fromages y contribue également. Dans les bassins plus laitiers adossés à l’industrie, l’augmentation des productivités humaine et animale permettent à l’aval de développer des marchés nationaux puis internationaux via la grande distribution. La production de fromages de chèvre français n’aura de cesse de se développer jusqu’à nos jours, entre tradition et modernité, en parallèle avec les nouvelles attentes sociétales et environnementales qui se renforcent. Au-delà de sa dimension technique, ce dialogue entre bassins caprins et systèmes d’exploitation touche à des représentations différentes de l’élevage, de la transformation laitière et de l’alimentation, situés entre tradition et modernité. La diversité des conditions pédoclimatiques des régions françaises participe pour partie à expliquer cette diversité de pratiques et de représentations personnelles et collectives de l’élevage caprin. L’histoire industrielle laitière des régions caprines ainsi que la proximité des bassins de consommation, ou encore l’attachement aux produits de terroir, participent également à expliquer cette tension entre deux grands types de filières tournées vers des circuits de distribution courts ou longs, du local au global. Les médias sont les témoins plus ou moins éclairés de ce débat passionnel auquel la filière caprine française bicéphale répond par l’affichage d’une unicité Braudelienne riche de sa diversité.

Mots clefs: bassin de production -chèvre -élevage caprin - industrie laitière - fromage -distribution – tradition et modernité – local et mondialisation –

Un ouvrage sur l’Histoire des régions caprines françaises

Préparé par le groupe d’Ethnozootechnie caprine

L’objectif de cet ouvrage est de montrer et de garder mémoire de la façon dont l’activité caprine s’est construite dans les territoires et les filières régionales, depuis la fin du 19° siècle, comment elle a accompagné des projets de production certes mais aussi de vie. Des projets d’Hommes et de territoires. Autant d’histoires singulières qui font la richesse de nos terroirs dans leur diversité et leurs promesses d’avenir.

RÉSUMÉ

Au 19e siècle, le passage d'une société à dominante agraire à une société industrielle a profondément affecté l’organisation sociale, les territoires, l'environnement, et l’économie, dont l’agriculture. L’industrialisation et la mécanisation ont permis d'augmenter toutes les productions et de réduire dans le même temps le nombre de paysans en accélérant l'urbanisation pour rapprocher les travailleurs des centres de production. De 1960 à 1970 apparaissent les premiers troupeaux laitiers spécialisés utilisant les techniques d’élevage et d’agriculture modernes (sélection, rationnement, intensification de la production fourragère,…). C’est aussi la période de naissance des organisations professionnelles et techniques qui vont structurer et accompagner le développement de filières spécialisées. Au cours des années 1970 le mouvement de spécialisation et de modernisation des élevages s’amplifie, principalement dans les trois régions du Poitou-Charentes, du Centre et de Rhône-Alpes qui vont totaliser les 2/3 du cheptel national. C’est la grande phase de décollage de la production laitière et fromagère industrielle, jumelée avec le développement d’un marché national du fromage de chèvre, et l’évolution des modes de distribution. C’est aussi la période de retour à la terre pour des néo-ruraux, qui marquera de façon importante une relance de l’activité caprine notamment dans les zones difficiles du sud de la France. Ces évolutions se confirment pendant les années 1980 marquées par la première crise du lait de chèvre en 1981 qui conduira la filière à se doter d’une interprofession afin de mieux maitriser les équilibres de son marché. A l’issue de ces mutations accélérées, la filière caprine présente une physionomie radicalement différente, en totale rupture avec son passé d'avant les années 1950. Le débat qui s’installe entre la production fermière traditionnelle et l’apparition d’une production de fromages de chèvre adossée à l’agro-industrie laitière se poursuit. La reconnaissance en AOP sera un outil de la préservation des savoirfaire traditionnels et des fromages de terroir. Le maintien de concours de fromages y contribue également. Dans les bassins plus laitiers adossés à l’industrie, l’augmentation des productivités humaine et animale permettent à l’aval de développer des marchés nationaux puis internationaux via la grande distribution. La production de fromages de chèvre français n’aura de cesse de se développer jusqu’à nos jours, entre tradition et modernité, en parallèle avec les nouvelles attentes sociétales et environnementales qui se renforcent. Au-delà de sa dimension technique, ce dialogue entre bassins caprins et systèmes d’exploitation touche à des représentations différentes de l’élevage, de la transformation laitière et de l’alimentation, situés entre tradition et modernité. La diversité des conditions pédoclimatiques des régions françaises participe pour partie à expliquer cette diversité de pratiques et de représentations personnelles et collectives de l’élevage caprin. L’histoire industrielle laitière des régions caprines ainsi que la proximité des bassins de consommation, ou encore l’attachement aux produits de terroir, participent également à expliquer cette tension entre deux grands types de filières tournées vers des circuits de distribution courts ou longs, du local au global. Les médias sont les témoins plus ou moins éclairés de ce débat passionnel auquel la filière caprine française bicéphale répond par l’affichage d’une unicité Braudelienne riche de sa diversité.

Mots clefs: bassin de production -chèvre -élevage caprin - industrie laitière - fromage -distribution – tradition et modernité – local et mondialisation –